Vande Matram: जब वंदे मातरम गाने पर लगा था 5-5 रुपये जुर्माना, 150 सालों का इतिहास, कैसे बना आजादी के दीवानों का अमर गीत…

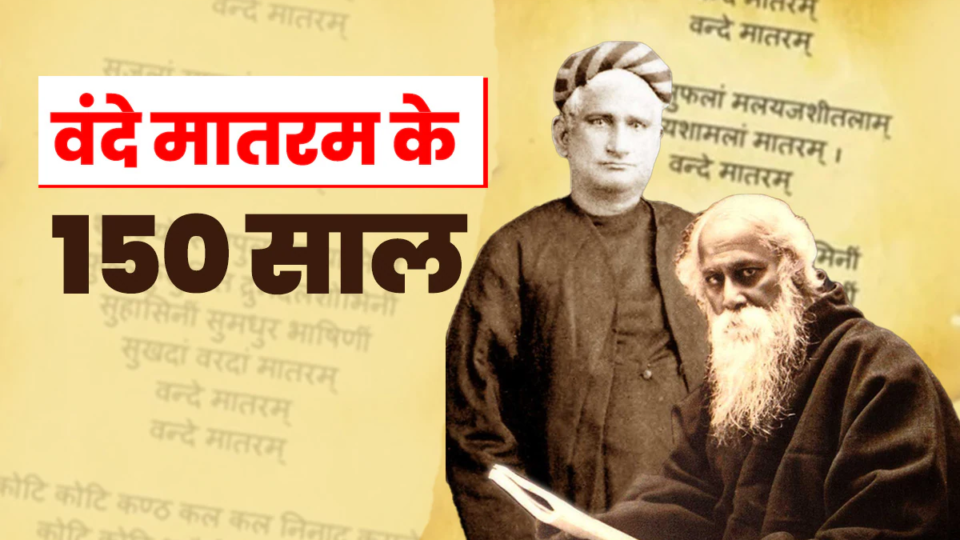

Vande Matram : राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ ने 7 नवंबर, 2025 को अपनी रचना के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह गीत केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, ऊर्जा, स्वप्न और संकल्प का प्रतीक है।

‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 7 नवंबर 2025 से एक वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर को इतिहास में अंकित करने के लिए विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं।

वंदे मातरम् भारत के राष्ट्रीय गौरव और एकता को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र रहेगा।

तो आइये इसको विस्तारपूर्वक ऎतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दृष्टि से समझते हैं…

वन्दे मातरम् का अर्थ

“वन्दे मातरम्” संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है:

- वन्दे = मैं वंदना करता हूँ / प्रणाम करता हूँ

- मातरम् = हे माता (यहाँ “भारत माता”)

अर्थ – “हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ” या “माँ, तुझे नमन करता हूँ।”

यहाँ “माँ” से तात्पर्य मातृभूमि भारत से है जो अपने पुत्रों को जन्म देती है, उनका पालन करती है और उन्हें संरक्षण देती है।

वंदे मातरम का इतिहास

अरबिंदो ने 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक ‘वंदे मातरम’ में एक लेख में बताया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 32 साल पहले यानी 1875 में इस अमर गीत को लिखा था. किताब के तौर पर प्रकाशित होने से पहले आनंद मठ बंगाली मासिक मैगजीन ‘बंगदर्शन’ में धारावाहिक के तौर पर छापा था. देश की स्वतंत्रता के अहम किरदारों में एक मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारत के बाहर स्टटगार्ट बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था, जिस पर वंदे मातरम लिखा था.

- 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये गीत लिखा था

- वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ में 1882 में प्रकाशित किया गया.

- 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था.

- 7 अगस्त 1905 को वंदे मातरम राजनीतिक नारे के तौर पर गाया गया था

- 1905 में बंगाल में विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम विरोध का सुर बना

- 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में वंदे मातरम लिखा ध्वज फहराया था

- कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पूरे भारत समारोहों के लिए अपनाया गया

उपन्यास की पृष्ठभूमिः

- “आनंदमठ” की कथा 1770 के बंगाल अकाल और संन्यासी विद्रोह पर आधारित है।

- इसमें साधुजन भारत माता की सेवा और मुक्ति के लिए संगठित होते हैं।

- गीत ‘वन्दे मातरम्’ उनका प्रेरणास्रोत और आंदोलन का मंत्र बन जाता है।

लेखकः बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (1838-1894)

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का परिचय

- जन्म: 27 जून 1838, कांठलपाड़ा गाँव, पश्चिम बंगाल

- मृत्युः 8 अप्रैल 1894

- बंगाल के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और विचारक।

- प्रमुख कृतियाँ: आनंदमठ, देवी चौधरानी, कृष्णचरित्र आदि।

- उन्होंने भारतीय साहित्य में आधुनिक युग का सूत्रपात किया।

- ब्रिटिश शासन में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया, लेकिन हृदय से राष्ट्रभक्त थे।

- “वन्दे मातरम्” के माध्यम से उन्होंने भारत माता को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया।

- वे पहले भारतीय उपन्यासकारों में से एक थे जिन्होंने भारत माता की अवधारणा प्रस्तुत की।

गीत की भाषा, रूप और शैली

- मूल गीत संस्कृत व बंगला मिश्रित भाषा में है।

- इसमें छह पद (श्लोक) हैं, परंतु पहले दो पद ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत हैं।

- गीत में काव्य, भक्ति, देशप्रेम, और शक्ति की अद्भुत समरसता है।

मूल गीत (पहले दो पद)

संस्कृत-बांग्ला मूल रूपः

वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,

शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।।1।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,

फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,

सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,

सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।।2।।

हिन्दी अनुवाद

मैं मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ –

जो जल से भरी, फल-फूल से संपन्न,

दक्षिण पवन से शीतल,

हरे-भरे खेतों से आच्छादित है।

जो चाँदनी से पुलकित रातों में सुंदर लगती है,

फूलों और वृक्षों से सुशोभित है,

जिसकी मुस्कान मधुर है, वाणी कोमल है,

जो सुखदायी और वरदान देने वाली है –

हे माँ, तुझे नमस्कार !

पहली बार “वन्दे मातरम्” का गायन

- 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे स्वरबद्ध कर पहली बार गाया।

- इसके बाद यह गीत पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया।

राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता

24 जनवरी 1950 को, भारत की संविधान सभा ने “वन्दे मातरम्” को भारत का राष्ट्रगीत (National Song) घोषित किया।

“जन गण मन” को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

“वन्दे मातरम्” ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति दी।

यह एक प्रेरणास्रोत नारा बन गया। क्रांतिकारियों के मुँह से “वन्दे मातरम्” की आवाज सुनकर अंग्रेज़ भी भयभीत हो जाते थे।

जिन्होंने इसे अपनायाः

- लाला लाजपत राय

- बाल गंगाधर तिलक

- बिपिनचंद्र पाल

- अरविंद घोष (श्री अरविंद)

- खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाघा जतिन आदि।

विरोध और विवाद

हालाँकि यह गीत अत्यंत लोकप्रिय था, परंतु कुछ धार्मिक आपत्तियाँ उठाई गईं

- मुस्लिम समुदाय की आपत्ति

- गीत में भारत माता की तुलना देवी दुर्गा से की गई है।

- कुछ लोगों का मानना था कि यह इस्लाम में शिर्क (ईश्वर के अलावा किसी की पूजा) के समान है। इसलिए कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे “पूजा” के रूप में मानने से इंकार किया।

2. राजनीतिक विभाजन

- ब्रिटिश काल में कुछ राजनेताओं ने इसे “हिंदू प्रतीक” बताकर विवादित किया।

- लेकिन स्वतंत्र भारत में इसे सभी भारतीयों की मातृभूमि का प्रतीक माना गया, न कि किसी धर्म का।

5-5 रुपये जुर्माना लगा

पश्चिम बंगाल के रंगपुर इलाके के स्कूल में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने पर नवंबर 1905 में 5-5 रुपये का जुर्माना लगा तो अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी शोलों में बदल गई. ये ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का प्रतीक बन गया. वंदे मातरम गाने को रोकने के लिए जगह-जगह इंस्पेक्टर तैनात किए गए. महाराष्ट्र के धुलिया इलाके में नवंबर 1906 में हुई बड़ी सभा में वंदे मातरम के नारे लगे तो सरकार की चूलें हिल गईं. लोकमान्य तिलक को मांडले जेल भेजे जाने के दौरान भी सैकड़ों आंदोलनकारियों ने यही गीत गाया तो पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की।

वंदेमातरम आजादी के आंदोलन का अमर गीत

कलकत्ता में अक्टूबर 1905 में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए बंदे मातरम संगठन की स्थापना की गई. समुदाय के सदस्य हर रविवार वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे. आजादी की मुहिम के लिए लोग स्वेच्छा से दान भी देते थे. इन प्रभात फेरी में रवींद्रनाथ टैगोर भी कई बार शामिल हुए।

हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल

20 मई 1906 को बारीसाल इलाके (अब बांग्लादेश में) में एक वंदे मातरम जुलूस में दस हज़ार से ज्यादा लोग पहुंचे तो तूफान मच गया. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सड़कों पर वंदे मातरम के झंडे लेकर नारे लगा रहे थे. अगस्त 1906 में बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम नाम से इंग्लिश अखबार निकाला. इसमें बाद में अरबिंदो संयुक्त संपादक बने. यह अखबार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को जगाने मजबूत हथियार बन गया. अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलने के आंदोलन का वंदे मातरम पर्याय बन गया. इस गाने और नारे से ब्रिटिश सरकार घबरा गई. सरकार ने स्कूल और कॉलेज में वंदे मातरम गाने या बोलने पर रोक लगा दी. ऐसा करने वाले संस्थानों को मान्यता रद्द करने और आंदोलन में हिस्सा लेने वाले को नौकरी से निकालने की चेतावनी दी गई।

कोलकाता से लेकर लाहौर, रावलपिंडी तक विरोध का प्रतीक

वंदे मातरम का विरोध के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को हुआ था. हजारों छात्रों ने कोलकाता टाउन हॉल की तरफ जुलूस निकालते हुए वंदे मातरम के नारों की गूंज से ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया. वहां विशाल सभा में विदेशी सामानों के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ. बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन का संकेत दिया. अप्रैल 1906 में भी पूर्वी बंगाल प्रांत के बारीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन पर प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए. मई 1907 में लाहौर और रावलपिंडी में भी जुलूस के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाया. ब्रितानी पुलिस के विरोध को कुचने की कोशिश की।

संशोधन और स्वीकृत रूप

- मूल “वन्दे मातरम्” में 6 पद हैं।

- केवल पहले दो पद राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत हैं।

- शेष पद, जिनमें देवी-दुर्गा की आराधना है, आधिकारिक रूप से नहीं गाए जाते।

क्या “भगवद्गीता” में उल्लेख है?

- नहीं, “वन्दे मातरम्” का सीधा उल्लेख भगवद्गीता में नहीं है।

- “वन्दे मातरम्” की रचना गीता से लगभग 5,000 वर्ष बाद हुई। परंतु गीता में कर्तव्य, मातृभूमि, धर्म और कर्म की जो भावना है,

- वही भावना “वन्दे मातरम् में भी साधू है।”

- इसलिए इसे “गीता की भावना का आधुनिक रूप” कहा जा सकता है।

वन्दे मातरम् का सांस्कृतिक महत्व

- यह केवल गीत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।

- इसने भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव कराया कि भारत केवल भूमि नहीं, एक जीवंत माता है।

- इसने साहित्य, संगीत, कला, और राजनीति – हर क्षेत्र में प्रेरणा दी।

- स्वतंत्रता आंदोलन में यह “राष्ट्रीय मंत्र’ बन गया।

Also read :- Mona Sen Biography in Hindi: मोना सेन छत्तीसगढ़ की वो स्टार जिसने सपनों के लिए दीवार लांघ दी!